Ein Jahrhundert Buddhismus im Westen

& 50 Geburtstagskerzen für die Europäische Buddhistische Union

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Europäischen Buddhistischen Union im Jahr 2025 wirft Michael Vermeulen einen Blick zurück bis zu den ersten historisch verbürgten Kontakten europäischer Menschen mit dem Buddhismus in der Antike. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es dann erste europäische buddhistische Konferenzen – und eines der ersten Projekte, die man damals besprach, betraf die Gründung einer buddhistischen Zeitschrift für Europa.

Dieses Jahr feiert die Europäische Buddhistische Union ihr 50-jähriges Bestehen. Das führt uns zurück in die Flower-Power-Zeit, als junge Menschen im Westen gegen traditionelle Werte rebellierten und im Osten nach neuen spirituellen Wegen suchten. Es war auch der Beginn der weltweiten tibetischen Diaspora nach dem gescheiterten Aufstand von 1959 gegen die chinesische Besatzung. Die farbenfrohen Traditionen des Himalaja fanden ihren Weg bis nach Europa und faszinierten die Menschen.

Viele glauben, dass der Buddhismus in den 1960er-Jahren nach Europa gekommen ist, doch seine Wurzeln im Westen reichen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. Die ersten europäischen buddhistischen Zentren und Organisationen wurden bereits vor etwa hundert Jahren gegründet.

Zuvor waren die Kontakte zwischen westlichen und buddhistischen Kulturen nur sporadisch gewesen – mit zwei bemerkenswerten Ausnahmen: Alexandria in Ägypten und Alexandria im Kaukasus.

Antike Kontakte

Es ist gut möglich, dass die ersten Kontakte zwischen griechischen und buddhistischen Philosophen auf Alexander den Großen (356–323 v. Chr.) zurückgehen. Pyrrhon von Elis (um 360 bis um 270 v. Chr.), einer der Philosophen, die Alexander begleiteten, könnte durch seine Begegnungen mit dem Buddhismus in Indien zum Skeptizismus inspiriert worden sein.

Alexander reiste bis zum Hindukusch, dem Gebirge zwischen Persien und Indien, das in der Antike als Caucasus Indicus bekannt war. Dort gründete er Städte wie Alexandria im Kaukasus (womit wiederum der Indische Kaukasus, nicht der Kaukasus zwischen Europa und Asien gemeint ist), in der Nähe des heutigen Bagram in Afghanistan. Diese Stadt wurde später zu einer bedeutenden Hauptstadt der indisch-griechischen Königreiche in Baktrien und Gandhara, die von Alexanders Nachkommen gegründet wurden. Diese Königreiche hatten blühende buddhistische Zentren und schufen die griechisch-buddhistische Kunst von Gandhara, bekannt für die Darstellung des Buddha mit den Merkmalen des Gottes Apollo. Der indogriechische König Menandros I. (etwa 165 bis 130 v. Chr.) konvertierte zum Buddhismus, und seine „Fragen des Milinda“ sind als Milindapanha im Palikanon enthalten.

Es ist auch bekannt, dass Alexander den Großvater des berühmten indischen buddhistischen Königs Ashoka (304–232 v. Chr.) traf. Ashoka sandte buddhistische Missionare in benachbarte und weit entfernte Regionen, darunter Mazedonien und Ägypten. Einer dieser Missionare war der griechische Mönch Dharmaraksita, der erste Mensch europäischer Abstammung, von dem man weiß, dass er ordiniert wurde. Diese Missionare waren in Asien erfolgreich, doch ob das auch für ihr Wirken im Westen zutrifft, ist unklar. Später gab es buddhistische Mönche im ägyptischen Alexandria, bekannt als „Sarmanaioi aus Baktrien“, abgeleitet von dem Sanskritwort shramana, das zur Zeit Buddhas wandernde Mönche und Asketen bezeichnete. Auch buddhistische Grabsteine mit dem Dharmarad sind gefunden worden.

BUDDHISMUS TRADITIONSÜBERGREIFEND WERTSCHÄTZEN UND FÖRDERN

Als traditionsübergreifende Zeitschrift weiß sich „BUDDHISMUS aktuell“ sowohl den buddhistischen Schulen mit ihrer teils viele Jahrhunderte zurückreichenden Geschichte verpflichtet – wie auch jüngeren, westlich-buddhistischen Strömungen.

Die Deutsche Buddhistische Union (DBU) und ihre Zeitschrift „BUDDHISMUS aktuell“ sind einzigartige Projekte im deutschsprachigen Raum: traditionsübergreifend, nicht-kommerziell, allein vom Geist der gegenseitigen Wertschätzung und Großzügigkeit getragen.

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer SPENDE. Bitte mach unsere Arbeit auch zukünftig möglich mit deinem ABBONNEMENT oder Eintritt in die DBU.

Vielen Dank!

Die griechischen ptolemäischen Herrscher Ägyptens waren darauf bedacht, möglichst viel Wissen zusammenzutragen – und da buddhistische Mönche in Alexandria lebten, ist es möglich, dass die berühmte Bibliothek von Alexandria auch einige buddhistische Schriften aufnahm. Leider werden wir das nie erfahren, da die Bibliothek vollständig zerstört wurde.

Der erste eindeutige Beweis, dass einige Intellektuelle im Westen den Buddha kannten, stammt ebenfalls aus Alexandria. Kirchenvater Clemens (um 150 bis 215 n. Chr.) schrieb in seinem Werk „Stromata“, Buch 2, Kapitel 15: „Auch einige der Inder befolgen die Gebote des Boutta [Buddha], den sie wegen seiner außerordentlichen Heiligkeit zu göttlichen Ehren erhoben haben.“

Unter dem religiös fanatischen Kaiser Theodosius I. (347–395) wurde das, was von der Bibliothek übrig geblieben war, niedergebrannt, und das Römische Reich isolierte sich von nichtchristlichem Gedankengut. Seitdem scheint es keine nennenswerten Kontakte mit dem Buddhismus mehr gegeben zu haben, bis zu den Tagen Marco Polos (1254–1324). Seine Abenteuer wurden im populären „Livre des merveilles du monde“ (Das Buch der Weltwunder) niedergeschrieben, einem bedeutenden Werk der Buchmalerei, das Anfang des 15. Jahrhunderts als Sammlung verschiedener Texte in Frankreich entstand und auch „Le livre de Marco Polo“ (Das Buch Marco Polos) enthielt. Darin findet sich die erste vollständige Erzählung über das Leben des Buddha im Westen. Doch erst im 16. und 17. Jahrhundert begannen jesuitische Missionare, den Buddhismus genauer zu studieren, und es dauerte bis zum 19. Jahrhundert, bis europäische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein kohärentes Verständnis des Buddhismus entwickelten.

Buddhismus im Fernen Westen

Während westliche Akademiker und Theologen den Buddhismus im Osten zu verstehen versuchten, kam der Buddhismus selbst in den Westen. Zur Zeit des Kalifornischen Goldrausches in der Mitte des 19. Jahrhunderts wanderten viele Menschen aus Japan und China nach Kalifornien aus, gründeten dort die ersten Mahayana-Gemeinschaften der USA und machten die Amerikanerinnen und Amerikaner mit dem Zen und dem Buddhismus des Reinen Landes vertraut.

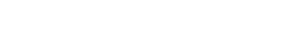

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts zeigte der Buddhismus nach Jahrhunderten der Auseinandersetzungen mit christlichen Missionaren weltweit ein neues Selbstbewusstsein. Ein symbolischer Wendepunkt war die Rede des sri-lankischen Buddhisten Anagarika Dharmapala vor dem Weltparlament der Religionen in Chicago im September 1893. Seine an die westlichen Menschen gerichtete fast missionarische Rede hinterließ einen tiefen Eindruck. Einige Tage später nahm der New Yorker Geschäftsmann Charles T. Strauss im Beisein Dharmapalas die buddhistischen Gelübde. In Asien waren einige US-Amerikaner schon früher konvertiert, doch soweit wir wissen, war Strauss der erste Mensch europäischer Abstammung, der in den USA zum Buddhismus konvertierte. Dieser Moment wird von vielen als Meilenstein für die Entstehung einer westlichen Form des Buddhismus angesehen.

Traditionsübergreifende Begegnungen in Europa

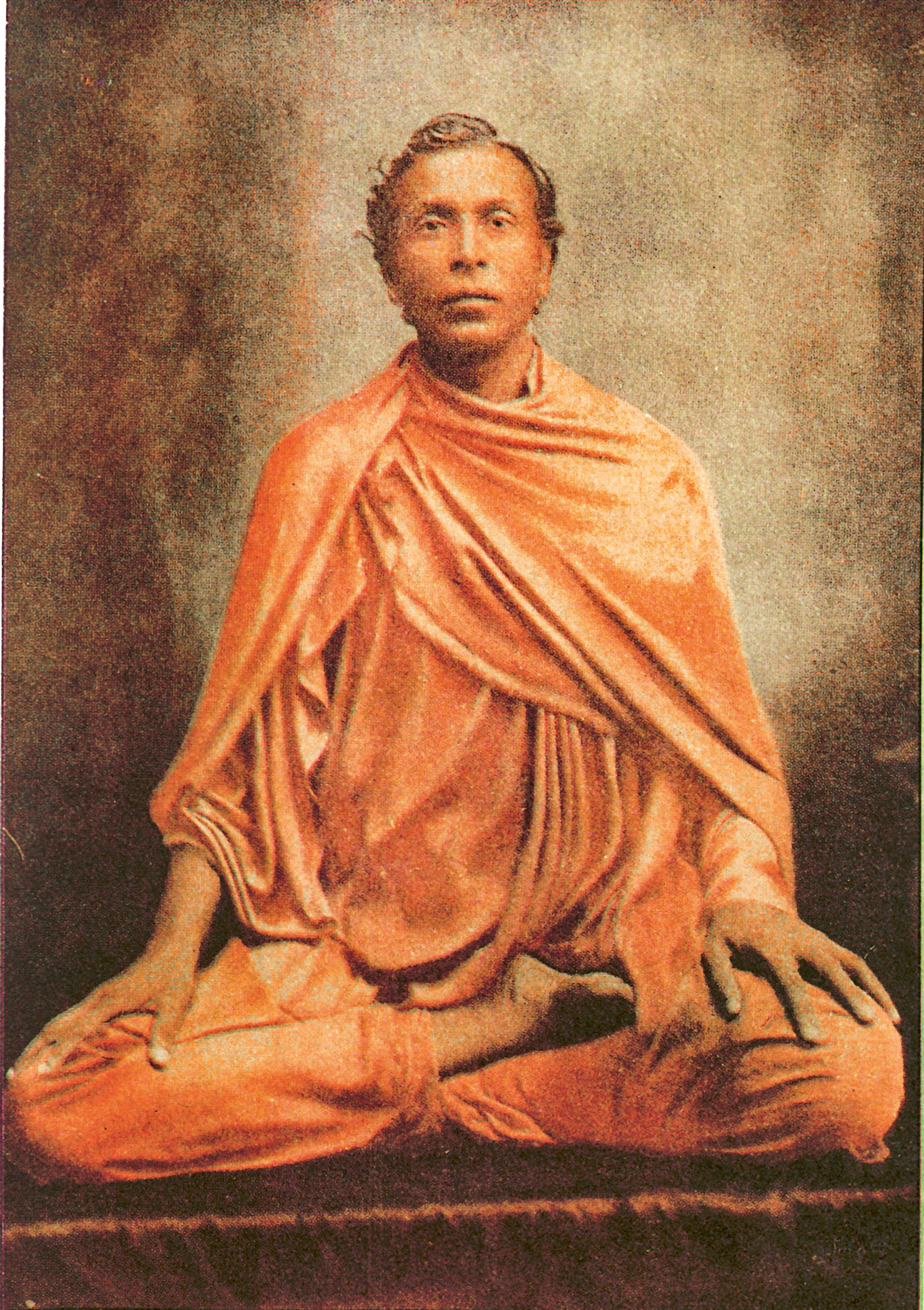

1924 gründete der deutsche Arzt Paul Dahlke (1865–1928) in Berlin das Buddhistische Haus, das älteste buddhistische Zentrum in Europa außerhalb der Russischen Föderation. Es ist bis heute wunderschön erhalten, gehört zum nationalen Kulturgut und steht unter Denkmalschutz; seine Grünflächen sind als Gartendenkmal gelistet. Paul Dahlke war bereits vor dem Ersten Weltkrieg zum Theravada-Buddhismus übergetreten und spielte eine Schlüsselrolle bei der Einführung des Buddhismus in Deutschland. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Buddhistische Haus zu einem wichtigen Zentrum mit täglichen Treffen und regelmäßigen Vorträgen über den Buddhismus. Der Gründer starb nur vier Jahre, nachdem er in das Haus gezogen war, und wurde auf dem Grundstück beigesetzt.

1933 fand im Buddhistischen Haus die erste europäische buddhistische Konferenz statt. 1934 folgte eine Konferenz in London. Sie fand in dem bis heute bedeutenden Zentrum des Theravada-Buddhismus London Buddhist Vihara statt, das Anagarika Dharmapala 1926 gegründet hatte. 1937 gab es eine dritte Konferenz in Paris, organisiert von der Vereinigung Les Amis du Bouddhisme, die es seit 1929 gab. Eines der damals diskutierten Projekte war die Gründung einer europäischen buddhistischen Zeitschrift in drei Sprachen.

Diese Konferenzen zeigen die unterschiedliche Dynamik des neu entstehenden europäischen im Vergleich zum US-amerikanischen Buddhismus. Die europäischen Buddhistinnen und Buddhisten begannen ab dem frühen 20. Jahrhundert, sich landesweit in traditionsübergreifenden Dachverbänden zu organisieren, die alle buddhistischen Richtungen einschlossen und die es bis heute als buddhistische Dachverbände in den Ländern Europas gibt.

Der Zweite Weltkrieg machte weitere gesamteuropäische Initiativen unmöglich, und es dauerte bis in die 1970er-Jahre, bis die internationale Dynamik wieder an Fahrt gewann. Die ersten europäischen Symposien der Nachkriegszeit fanden 1970 in Den Haag, 1972 in Hannover und 1974 in London statt. Sie waren allerdings ausschließlich dem Theravada gewidmet und wurden von der Pali Buddhist Union organisiert.

Die Gründung der Europäischen Buddhistischen Union 1975

Eine große Veränderung für den europäischen Buddhismus trat ein, als Paul Arnold (1909-1992) seinen kühnen Traum verwirklichte, alle europäischen Buddhistinnen und Buddhisten in einer traditionsübergreifenden, paneuropäischen Dachorganisation zu vereinen. Paul Arnold, Schriftsteller, Theaterhistoriker, Richter am Obersten Gerichtshof in Paris und zweifacher Preisträger der Académie Française, gründete 1973 ein buddhistisches Kloster in Savoyen – ein lebendiges Beispiel für seine ökumenische Vision, das die wichtigsten tibetischen, Theravada- und Zen-Traditionen beherbergte und lehrte.

Zwei Jahre später, nach langwierigen und schwierigen Verhandlungen, wie Zeitzeugen berichten, fanden auf einem Treffen in London Delegierte der nationalen buddhistischen Vereinigungen des Vereinigten Königreichs, Frankreichs, Deutschlands, der Schweiz, der Niederlande, Italiens und Österreichs zu einer Vereinbarung: Die Europäische Buddhistische Union (EBU) sollte eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Paris und Englisch als Arbeitssprache sein. Am 13. Oktober 1975 fand in Paris die erste Jahreshauptversammlung statt. Paul Arnold wurde zum ersten EBU-Präsidenten gewählt.

Ein Ziel der EBU war die Wiederaufnahme europäischer Konferenzen für alle buddhistischen Traditionen. Im Gegensatz zu den eher bescheidenen Konferenzen der 1930er-Jahre zogen diese Treffen nun Hunderte von Teilnehmenden an; einige fanden sogar am prestigeträchtigen Sitz der UNESCO in Paris statt. Die EBU-Konferenz „Einheit in der Vielfalt – Buddhismus in Europa“ 1992 in Berlin zählte mehr als 2 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es hatte sich etwas verändert. Was das war, fasste der britische buddhistische Autor und Philosoph Stephen Batchelor in seiner Rede „Eine buddhistische Stimme für Europa“ – 2010 auf der EBU-Konferenz in Budapest gehalten – in folgende Worte:

Es bedurfte des Schreckens zweier Weltkriege, die viele Grundwerte der europäischen Zivilisation infrage stellten, bevor buddhistische Ideen im europäischen Bewusstsein wirklich Fuß fassen konnten. Die Menschen erlebten eine tiefe seelische Verwirrung. Der Buddhismus erschien ihnen als eine rationale Religion, ein anderer Ansatz, um die bedeutsamsten Fragen des Lebens zu stellen.

Europaweit engagiert im Dialog der Religionen

2008 erhielt die EBU den offiziellen Teilnehmerstatus beim Europarat und ist auch ein ständiger Partner im Dialog zwischen der Europäischen Union und ihren Religionen und Philosophien. Um vom Herzen der EU aus agieren zu können, wurde der Sitz kürzlich in die EU-Hauptstadt Brüssel verlegt. 2019 wurde mit dem Start des European Buddhist Magazine ein alter Traum der ersten Konferenzen Wirklichkeit: Es ist die einzige paneuropäische buddhistische Zeitschrift für alle Traditionen.

Der Buddhismus ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen, und die EBU hat es seit ihrer Gründung vor 50 Jahren geschafft, ihn auf der religiösen und philosophischen Landkarte Europas zu verankern, eine faszinierende Arbeit, die noch längst nicht abgeschlossen ist. Noch einmal Stephen Batchelor:

In ganz Europa entwickeln wir uns allmählich zu einer Stimme, einer buddhistischen Stimme, die etwas Unverwechselbares zu sagen hat. Diese Stimme ist geprägt von Werten, die traditionell nicht zu Europa gehören, aber nun von Europäerinnen und Europäern artikuliert werden. Der Buddhismus repräsentiert ein System von Ideen und Werten, die eine tiefgreifende Herausforderung für die durch unsere Konsumgesellschaft geförderte Gier darstellen, für die Ängste, die zur Rechtfertigung militärischer Macht benutzt werden, und sogar für das gesamte kapitalistische System. Wenn diese Werte klar kommuniziert werden, sollten sie die Menschen dazu anregen, ihre Denkweise über sich selbst und ihre Welt zu hinterfragen und grundlegende Veränderungen in ihrer Lebensweise in Betracht zu ziehen.

Michael Vermeulen

ist buddhistischer Philosoph und Arzt. Von 2011 bis 2015 war er Vertreter der Europäischen Buddhistischen Union bei der EU. Er sprach auf mehreren UN-Konferenzen über Menschenrechte, queeren Buddhismus und buddhistischen Umweltschutz und ist Mitgründer des European Rainbow Sangha und der Gay Buddhist Fellowship of London.